Il metodo Asinitas

Una scuola di italiano è l’invenzione di uno spazio creativo dove costruire relazioni di uguaglianza tra non uguali, liberato da rapporti di dipendenza e potere. Benveniste definisce l’ospitalità come un tipo di relazione tra individui o gruppi che si lega a dei rituali che consistono nello scambio reciproco di una serie di doni e contro doni. Questo rituale di scambio di doni e contro doni non può che avvenire all’interno di un ambiente costruito sulla convivialità così come dovrebbe essere pensata una scuola di italiano con donne e uomini migranti, rifugiati e richiedenti asilo.

Una scuola di italiano si deve fare strumento conviviale per la costruzione di una società della convivenza e della convivialità. Ivan Illich definisce una società conviviale “una società in cui lo strumento moderno sia utilizzabile dalla persona integrata con la collettività e non riservato a un corpo di specialisti che lo tiene sotto il proprio controllo. Conviviale è la società in cui prevale la possibilità per ciascuno di usare lo strumento (in questo caso la scuola) per realizzare le proprie intenzioni.” Una scuola di italiano rappresenta un luogo e un tempo dove sperimentare una ricerca e un metodo di incontro e riconoscimento reciproco con l’altro. I migranti e i rifugiati, come qualsiasi persona strappata alla propria cultura, volontariamente o meno, pagano un alto prezzo e soffrono di un disagio causato dal disorientamento nostalgico, dalla perdita della casa, dalla crisi della presenza, dai traumi subiti, dal mancato riconoscimento dei propri diritti, dal faticoso e lento adattamento al nuovo contesto di vita. Nello stesso tempo l’arrivo in un paese straniero è anche denso di vitalità, di desideri, di nuove opportunità che si aprono. Una scuola di italiano deve poter essere un luogo da cui ripartire per sciogliere la contraddizione di essere entrati a far parte di un nuovo contesto ma di non farne del tutto parte. Nell’incontro con l’altro non ci può essere nessuna predeterminazione perché ogni incontro è unico e diverso essendo diverse e irripetibili le persone al di là dell’etichetta. Ciò che caratterizza l’incontro a scuola è il reciproco non sapere dell’altro: l’altro mi è sconosciuto e mi appare diverso, ma lo stesso accade a lui. In questo senso si è reciprocamente stranieri. Allora una scuola di italiano può rappresentare una soglia di ingresso al nuovo contesto di vita dove, sia le maestre e i maestri che gli studenti e le studentesse, possono trovare un tempo e uno spazio di resilienza per dire in modo elementare e personale: eccoci qui, io sono… L’essere insieme prima del dover essere. Questo è il principio di un percorso comune di conoscenza e scoperta.

Apprendimento – motivazione

Scrive Carl Rogers: “ogni apprendimento non può che essere automotivato e basato sull’esperienza”. Sappiamo inoltre che non c’è alcuna distanza tra mondo cognitivo e sfera emotiva, ogni nuovo apprendimento è emotivamente investito. Apprendere qualcosa ci cambia, cambiare ci piace e allo stesso tempo ci intimorisce, ce la farò?

La motivazione ad apprendere la lingua può essere molto forte per una persona straniera, dato che riguarda strettamente la sua sopravvivenza, ma può incontrare numerose resistenze. Resistenze che parlano di un rifiuto dell’esperienza migratoria vissuta come scelta obbligata o dolorosa frattura, resistenze che raccontano la paura di perdere la propria identità. Se contempliamo il processo di apprendimento come qualcosa che riguarda la persona nella sua interezza e complessità, dobbiamo considerarla nei suoi molteplici aspetti, affettivi e cognitivi e, per coinvolgerla, utilizzare molteplici linguaggi. La scuola di italiano per persone straniere non può essere quindi solo una scuola di lingua, in qualche modo necessariamente è anche scuola di vita. Le persone devono poter sentire che stanno facendo esperienza della loro “nuova vita” La motivazione all’apprendimento della lingua trova piano piano un campo libero e comincia a scorrere veloce se cammina parallelamente alla scoperta di nuove possibilità del sé e queste vengono sostenute dall’insegnante e dal gruppo; se il tempo della scuola è un tempo di costruzione di legami significativi; se il tempo della scuola consente l’espressività individuale: è il tempo della “resilienza” intesa come la possibilità di ritrovare “la propria forma originaria” dopo un forte stress.

Cura del contesto

Dall’etimologia della parola con-tessere, intendiamo contesto come “la trama” su cui poggiano e si sviluppano le azioni di tutti.Nei principi dell’educazione attiva troviamo che “un contesto reso educante, educa tutti nello stesso momento”.

La prima cosa di cui prendersi cura sono gli spazi, sufficientemente accoglienti da rendere l’atmosfera non asettica, ma quella propria di un ambiente di vita, e al tempo stesso sufficientemente semplici e neutri perché il gruppo possa “riempirli”, costruirseli a propria immagine e somiglianza e prendersene cura con autonomia e padronanza. L’ambiente, i muri, gli oggetti che vengono costruiti sono la testimonianza visibile del dipanarsi di un processo di crescita: dell’apprendimento linguistico, delle esperienze condivise, delle relazioni. Ma il contesto è anche il clima relazionale, continuamente curato attraverso la convivialità: celebrare le feste, preparare e consumare insieme il cibo, condividere musica, canti, danza, giochi e chiacchiere informali. Sancire dei momenti di passaggio nel percorso. Offrire uscite per immergersi insieme in una ”didattica” che scaturisca direttamente dall’ambiente, urbano o naturale.

Approccio narrativo

Insegnare la lingua italiana a gruppi di donne e uomini migranti pone l’insegnante di fronte alla necessità di avviare con loro un processo di ricerca sia sul metodo che sulle modalità di approccio alla persona. Recuperiamo la dimensione narrativa perché ciascuno possa ritrovare il contesto, il clima, la possibilità di esprimersi, superare la solitudine e l’isolamento, costruire legami significativi.

Nel tempo abbiamo incontrato le persone straniere e cercato di costruire dei contesti di incontro reale, dei corpi, delle storie, di restituire alle loro storie il respiro collettivo del destino umano. Di restituire un ristoro, una base d’appoggio, qualcosa che sappia di casa, protezione, contenimento delle lacerazioni e dei conflitti. Questo per noi ha significato prendersi-cura, fare comunità insieme a partire dalle scuole di italiano e dai contesti di incontro laboratoriali e narrativi. La narrazione è un aspetto centrale nel nostro lavoro.

Nelle scuole raccontiamo storie, innanzitutto quelle con una portata archetipica, come i racconti di tradizione, i miti o le fiabe, che hanno una valenza fortemente interculturale, perché consentono a tutti, nello stesso momento e trasversalmente alle culture, un’identificazione e un riconoscimento di co-appartenenza al destino umano. Queste storie offrono la possibilità di immedesimazione. Ciò che prende forma in una storia perde il carattere minaccioso del caos. Una storia è consolatoria e rassicurante perché struttura e restituisce l’esperienza, la con- tiene, ne connette i diversi aspetti tessendo una trama dotata di senso. La storia è un contesto, è un luogo affettivo, c’è una morale e un messaggio in cui potersi identificare. Le storie inoltre hanno una funzione lessicale, grammaticale, sintattica e strutturano il linguaggio intorno alla esperienza personale di ciascuno. Questo per noi è fondamentale: andiamo in cerca dell’insegnamento/apprendimento di una lingua viva, comunicativa ed espressiva del sé. Non ci interessa la lingua utile che parla solo a uno studente immaginario che non esiste, fatta di fotocopie stampate, compiti a crocette e lessico degli uffici che “il migrante” si trova a dover attraversare per sopravvivere.

Ci interessa piuttosto una lingua che riallacci i fili del qui e dell’altrove, che getti ponti, che apra squarci sulla più dolce e struggente delle nostalgie, sulla condivisione, i passi incerti, le cose distrutte alle spalle e la voglia di esserci, qui e adesso. Gli archetipi evocati dalle storie e dai miti – proprio in questa loro capacità di produrre immedesimazione, mimesi e catarsi – sono capaci di dare una forma ai vissuti di ciascuno, e dunque sollecitano a loro volta narrazioni, il desiderio in ciascuno di raccontare parti di sé. Un nostro studente un giorno ha detto: “una storia è come una fune che tira fuori le parole dal pozzo”. La ricezione e la produzione di storie viaggiano sempre parallele nel nostro lavoro a scuola. Per questo, fin da subito, lavoriamo nelle classi per abituare gli studenti a fare un uso narrativo attivo della lingua.

Laboratorio espressivo

“Creare è una forma di maternità: educa, rende felici e adulti in senso buono. Non creare è morire, e, prima, irrimediabilmente invecchiare.” Anna Maria Ortese.

La narrazione prende forma attraverso le mani e la forma si fa parola, detta, scritta e condivisa.

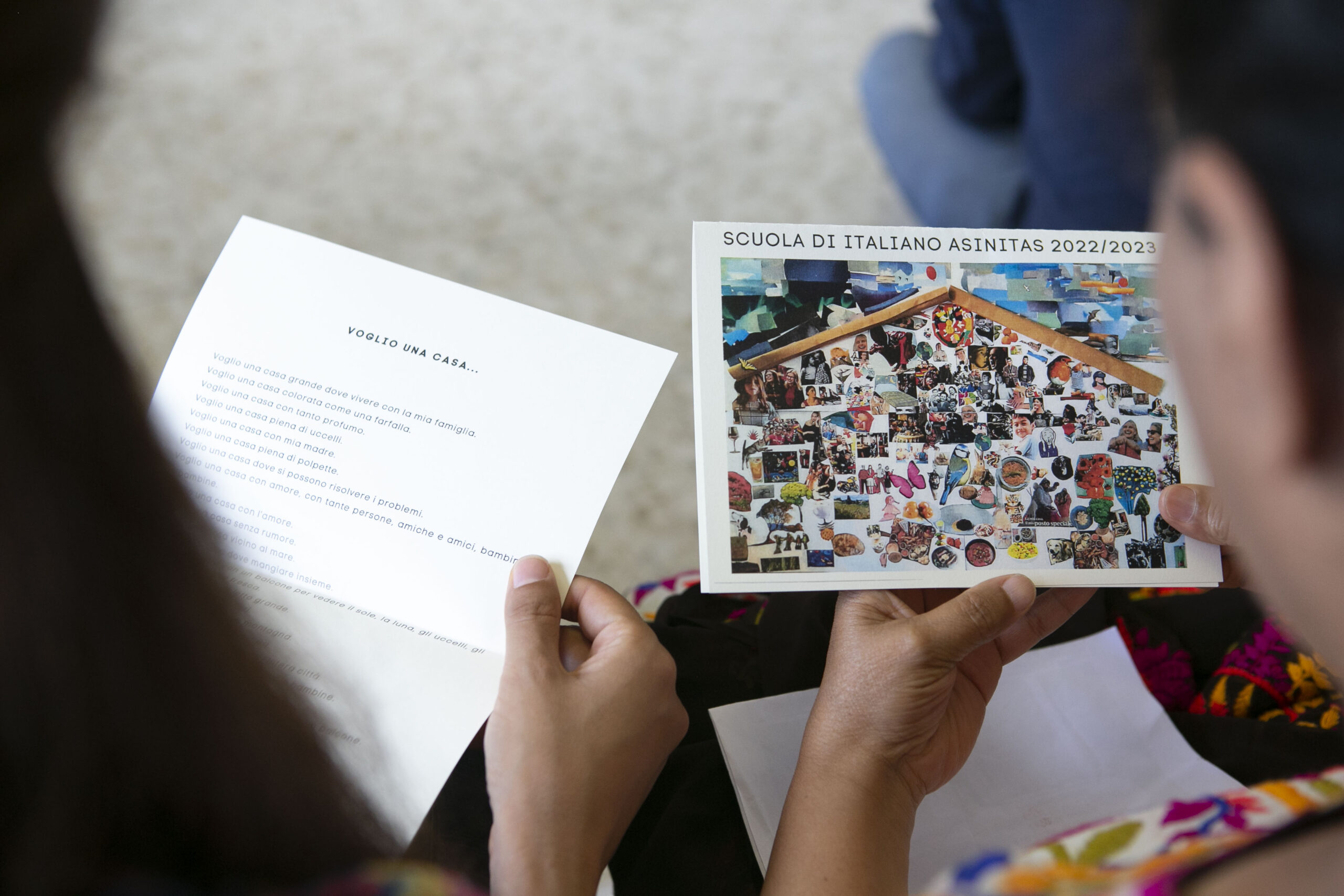

Nelle nostre scuole e percorsi, il laboratorio manuale-espressivo accompagna spesso la narrazione, è un ausilio, un canale di ulteriore arricchimento e di messa in forma. Nel produrre cose con le mani, la finalità primaria è la narrazione, non tanto creare un oggetto artistico autonomo. Perseguiamo anche la bellezza degli oggetti, certo, ma a partire dalla consapevolezza che gli oggetti belli sono “più parlanti”.

La produzione laboratoriale ci consente di esprimere mondi emotivi e concettuali complessi e profondi, attraverso il simbolo. È un’altra forma del narrare: è il materiale, è la creazione che attinge alla memoria e trova il modo per rendere visibili esperienze e luoghi, che possono essere narrate anche con pochissimo lessico in comune. Come parte integrante dell’insegnamento della lingua, invitiamo gli studenti a prendere fin dai primi giorni confidenza con queste pratiche. Spesso queste sono viste con una iniziale diffidenza, con la sensazione – da parte degli studenti – che “stiamo perdendo tempo”, oppure con la paura di non essere in grado di svolgere quei compiti o essere giudicati dagli altri.

Nella pratica cerchiamo appunto di ribaltare queste paure. In primo luogo invitando alla sospensione del giudizio. Per fare questo scegliamo delle tecniche semplici, che diano a tutti soddisfazioni, cerchiamo una bellezza accessibile. Poi sollecitiamo di continuo la collaborazione tra i partecipanti: cooperare, guardarsi, imi- tarsi, condividere le stesse difficoltà, aiuta molto a superare i propri blocchi. In questo modo, dal punto di vista cognitivo, si libera l’attenzione dalle azioni e preoccupazioni più quotidiane, per concentrarsi su un fare diverso. Si entra in contatto con la propria area creativa, ne nasce un nuovo modo di vedere gli eventi e di raccontare. Si manifestano caratteristiche delle persone che normalmente restano nascoste, che giacciono sopite, come potenzialità inespresse. Così ciascuno ha modo di esprimere una propria specifica intelligenza – immaginativa o manipolativa, oltre a quella verbale – e le gerarchie in classe, tutte basate sulla pura competenza linguistica, possono ad un certo punto ribaltarsi.